热线:021-66110810,66110819

手机:13564362870

热线:021-66110810,66110819

手机:13564362870

随着化石燃料的过度消耗和环境问题的进一步加剧,寻找新型可再生能源成为当今世界的热点话题之一。氢气作为一种可再生二次能源,逐渐成为石化燃料的替代品。常见的制备氢气的方法有化石燃料制氢、微生物制氢、光解水制氢、电解水制氢等。其中电解水制氢因设备和操作简单、可控性强、不产生有害气体和污染物等优点,成为了制备氢气的主要方法之一。电解水的难点在于降低析氢过电位,减少析氢能耗。Pd、Pt具有极低的析氢过电位和良好的电解稳定性,但价格昂贵,并不能实现工业化大规模生产。在这样的背景下,镍及镍合金在众多析氢电极材料中脱颖而出。电镀镍层被广泛用作耐蚀层、防护装饰层、耐磨层等,一般通过优化工艺参数来降低浓差极化,使镀层更细致。温度是电沉积制备镍电极的重要工艺参数之一。本文研究了镀液温度对镍电镀层电催化析氢性能的影响。

1实验

1.1电镀镍工艺

选用高纯镍板作为阳极,4 cm×5 cm的铜片作为阴极。先用600目和1 200目砂纸打磨,再依次用无水乙醇、20%NaOH溶液和10%(质量分数)硫酸溶液超声清洗5 min。

镀液的组成和工艺参数为:NiCl2·6H2O 10 g/L,NH4Cl 30 g/L,Ni(NH2SO3)2·4H2O(氨基磺酸镍)350 g/L,pH 3.8,温度25~45°C,电流密度3 A/dm2,时间30 min。

1.2性能检测

采用美国FEI Quanta FEG 400型扫描电子显微镜观察镍镀层的微观形貌。

使用美国ParStat 4000型电化学工作站测量镍镀层在1 mol/L NaOH溶液中的析氢极化曲线和塔菲尔(Tafel)曲线。镍电极的测试面积为0.785 cm2,辅助电极为1 cm×1 cm×0.1 mm的铂片电极,参比电极为饱和甘汞电极(SCE)。极化曲线测量的扫描速率为5 mV/s。计时电位曲线测量的电流密度为0.01 A/cm2,时间3 h。

2结果与讨论

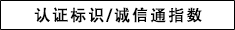

2.1温度对镍镀层微观形貌的影响

由图1可知,镀液温度为25°C时,镍镀层晶粒排列松散且粗糙,这是由于温度较低时Ni2+离子热运动缓慢,导致镀液与阴极表面之间的扩散层变厚,浓差极化较强。温度升高到35°C时,镍镀层结晶最均匀、细致,令其具有较大的比表面积和较多的析氢活性位点。这主要是因为温度升高加快了离子的热运动,使离子扩散加快,浓差极化减弱。温度继续升高到45°C后,镀层晶粒变大。

图1不同温度下所得镍镀层的微观形貌

2.2温度对镀层析氢性能的影响

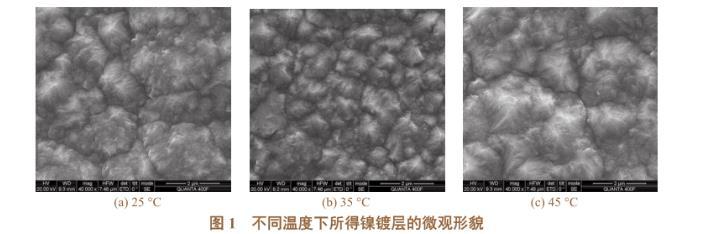

2.2.1析氢极化曲线分析

从图2可知,随温度升高,镍镀层在1 mol/L NaOH溶液中的析氢极化曲线先正移后负移,说明在相同电流密度下镍镀层的析氢电位先减小后增大,即电催化析氢性能先改善后变差。比如电流密度为0.025 A/cm2时,在温度35°C下所得镍镀层的析氢电位最正,约为1.66 V,电催化析氢性能最好。

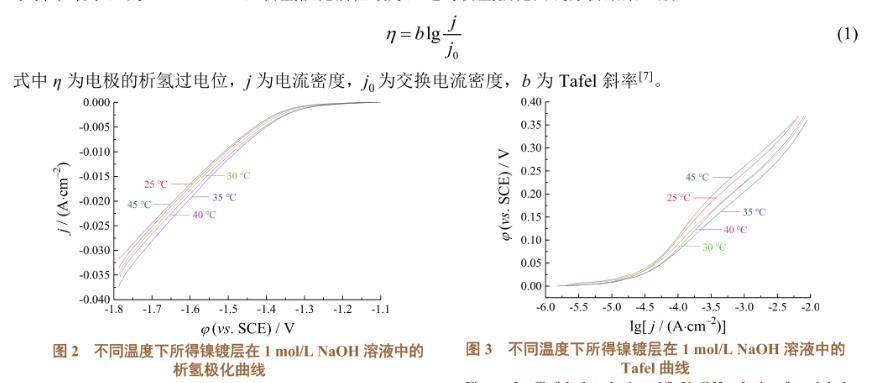

2.2.2 Tafel曲线分析

图3为不同镀液温度下电沉积所得的镍电极在1 mol/L NaOH溶液中的Tafel曲线,表1为根据式(1)拟合所得的电催化参数。由表1可知,当温度为25~45°C时,镍镀层的塔菲尔斜率都接近118 mV/dec,说明其析氢过程遵循Volmer-Heyrovsky机理,反应速率受Volmer步骤控制。当镀液温度为35°C时,塔菲尔斜率最小,为121 mV/dec,析氢催化活性最好,这与析氢极化曲线分析结果一致。

表1 Tafel曲线拟合得到的析氢反应电催化参数

图3不同温度下所得镍镀层在1 mol/L NaOH溶液中的Tafel曲线

式中η为电极的析氢过电位,j为电流密度,j0为交换电流密度,b为Tafel斜率。

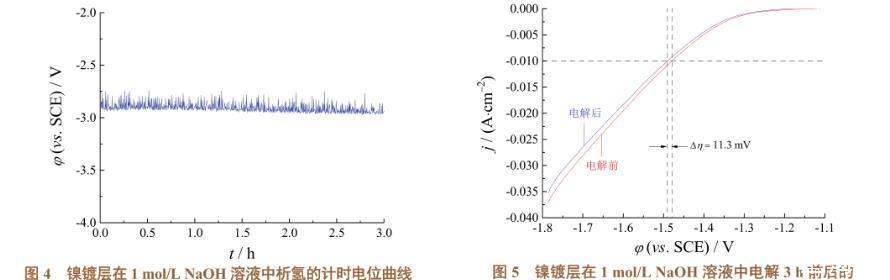

2.2.3稳定性分析

镍镀层在0.01 A/cm2的电流密度下连续电解3 h期间电极电位无明显波动,稳定性较好。连续电解3 h前、后镍镀层的析氢极化曲线变化不大,析氢过电位仅增大11.3 mV,说明镍镀层具有良好的稳定性。

3结论

随着镀液温度从25°C升至45°C,所得镍镀层的电催化析氢性能先改善后变差。当温度为35°C时,镍镀层表面晶粒最细致,电催化析氢性能和稳定性最好。

相关新闻

相关新闻