热线:021-66110810,66110819

手机:13564362870

热线:021-66110810,66110819

手机:13564362870

视觉意识(visual awareness)不只是被动接受环境刺激的输入,它源自外部输入刺激与大脑状态的复杂互动。大脑在刺激发生前的状态,尤其是皮层的兴奋性,对我们如何有意识地感知接近阈值的刺激起着至关重要的作用。评估皮层兴奋性最直接的方法之一是测量神经元在刺激前的自发动作电位。然而,在以人类为对象的研究中,研究者通常只能通过非侵入性脑成像技术间接推断皮层兴奋性。因此,人类大脑中在刺激发生前能预测视觉意识的神经元活动模式仍是一个未解之谜。

近期,北京大学心理与认知科学学院方方-王茜团队在《Brain Stimulation》杂志在线发表了题为“Prestimulation neuronal activity predicts visual awareness of phosphene elicited by intracranial electrical stimulation”的研究论文。团队结合颅内电刺激(intracranial electrical stimulation,iES)和颅内微电极记录技术(microwire recording),采用临界阈值颅内电刺激范式(near-threshold iES paradigm)[1],探讨了刺激前神经元的动作电位和局部场电位状态如何影响人类的视觉意识。该研究在一名大脑右侧V1区域植入宏微电极的患者身上进行。

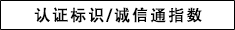

首先,如图1所示,研究团队发现在与微电极邻近的宏电极对施加电刺激可以诱发患者的光幻视,且经过测量电刺激所诱发的光幻视位置与微电极记录到的V1神经元的感受野大致相符,这个现象与前人研究一致。

随后,团队进一步测定了可以诱发光幻视的最小电流强度,即光幻视的临界阈值(phosphene threshold)。

图1.颅内电刺激V1诱发光幻视与附近单神经元感受野测量。(A)宏-微电极示意图;(B)颅内电刺激V1诱发光幻视图示。电刺激宏电极对(X01-X02)时(上图),患者主观报告并绘制所看到黑色光幻视(下图);(C)微电极所记录到V1神经元感受野结果。

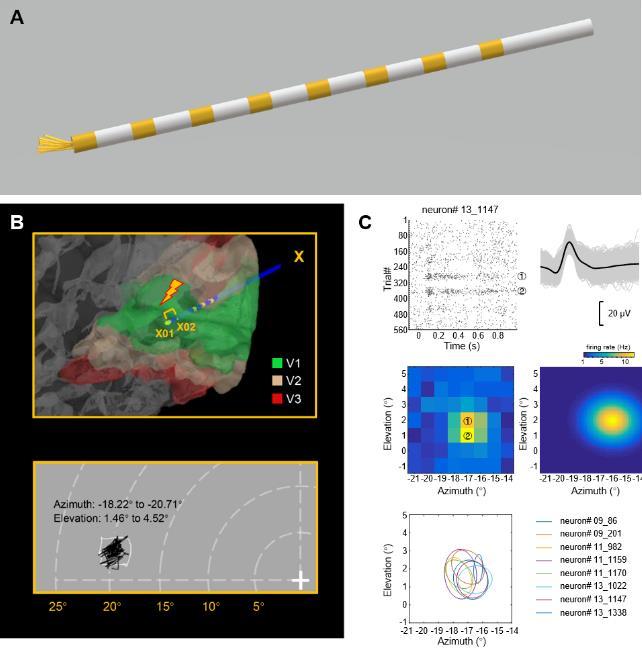

接着,以光幻视的临界阈值为恒定电流强度,研究团队一共对微电极临近的宏电极对施加了10个试次电刺激。如图2B和C所示,患者一共在7个试次中报告知觉到光幻视(有意识),而另外3个试次没有知觉到光幻视(无意识)。团队进而发现,在iES出现前的10至8秒内较低的神经元自发活动和较高的theta波段(4-7 Hz)活动以及iES出现前的3至2秒内较高的神经元自发活动和较低的gamma波段(30-59 Hz)活动可以预测患者觉知到光幻视。

图2.临界阈值颅内电刺激实验结果。(A)临界阈值颅内电刺激范式示意图。研究团队通过给微电极临近的宏电极对施加临界光幻视强度电刺激,同时记录患者主观报告的行为结果和微电极的场电位和动作电位活动;(B)可见试次和不可见电刺激试次图示。透明黄色区域表示iES的时间段;(C)V1神经元在光幻视可见试次和不可见试次中的动作电位发放差异;(D)V1不同频段场电位在光幻视可见试次和不可见试次中的强度差异。

综上所述,本研究发现V1区神经元在近阈限电刺激出现前的两个关键时期的兴奋性可以预测视觉意识,并同时揭示了刺激出现前theta波段和gamma波段不同反应强度在促进视觉意识中的不同作用。这些发现支持了视觉感知的动态模型,表明自发神经活动的缓慢变化调节了对相同物理刺激不同的主观体验,从而增强了我们对意识神经基础的理解。

相关新闻

相关新闻