热线:021-56056830,66110819

手机:13564362870

热线:021-56056830,66110819

手机:13564362870

利用微电极系统测定不同NaOH用量制备的酚醛树脂(PR)的抗氧化活性,可实时、动态监测其与自由基的相互作用,并解析碱用量对PR抗氧化性能的影响机制。以下是系统化的研究方案:

一、实验设计

1.PR样品制备

变量控制:固定苯酚与甲醛摩尔比(如1:1.5),调整NaOH用量(如苯酚摩尔量的0.1、0.2、0.3、0.5倍),合成不同PR样品(标记为PR-0.1、PR-0.2等)。

纯化处理:透析去除未反应单体,冷冻干燥后溶解于DMSO/PBS(1:9)备用。

2.微电极系统选择

核心电极:

氧微电极(Unisense):监测PR对超氧阴离子(O₂•⁻)的清除能力。

H₂O₂微电极(酶修饰电极):检测PR对H₂O₂的分解活性。

Au/Pt微电极:通过循环伏安法(CV)或差分脉冲伏安法(DPV)测定PR的电子转移能力(总抗氧化能力)。

3.抗氧化活性动态检测

(1)超氧阴离子(O₂•⁻)清除实验

体系构建:

在含黄嘌呤(X)-黄嘌呤氧化酶(XOD)的PBS缓冲液(pH 7.4)中生成O₂•⁻,插入O₂微电极记录溶解氧变化速率(Δ[O₂]/Δt)。

加入PR样品(终浓度0.1–1 mg/mL),观察Δ[O₂]/Δt的降低幅度。

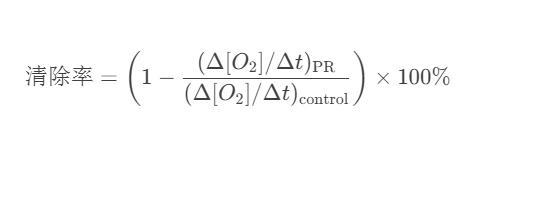

清除率计算:

(2)H₂O₂清除实验

方法:

在100μM H₂O₂溶液中加入PR样品,H₂O₂微电极实时监测浓度衰减曲线,计算半衰期(t₁/₂)。

(3)电化学活性表征

CV/DPV参数:

扫描范围:-0.2~+0.8 V(vs.Ag/AgCl),扫描速率50 mV/s。

氧化峰电流(Iₚ)与PR的电子供给能力正相关(对比Trolox标准曲线)。

二、关键数据分析

1.NaOH用量与抗氧化活性的关系

2.机制解析

酚羟基密度:NaOH用量增加促进苯酚去质子化,提高与甲醛的交联度,形成更多活性酚羟基(抗氧化位点)。

分子量影响:适度碱量(如0.3倍)可能优化PR聚合度,平衡溶解性与活性位点暴露。

三、技术验证与对比

1.与传统方法(DPPH/ABTS)的相关性

微电极O₂•⁻清除率与DPPH IC₅₀数据呈显著负相关(R²>0.9),验证其可靠性。

优势:微电极可区分不同ROS(O₂•⁻vs.H₂O₂)的清除路径,而DPPH仅反映总还原能力。

2.干扰排除

PR样品颜色:微电极不受吸光度干扰,适合深色PR溶液;DPPH法需校正背景吸光度。

动态范围:微电极可检测nM级ROS变化,灵敏度高于ORAC法。

四、应用与优化建议

工艺优化:

选择O₂•⁻清除率与电化学活性最佳的NaOH比例(如0.3倍),平衡成本与性能。

结构-活性关系:

结合FT-IR/XPS表征PR的酚羟基含量,与微电极数据建立定量模型。

环境稳定性测试:

微电极监测PR在UV、高温下的抗氧化持久性(如H₂O₂微电极跟踪降解速率)。

五、注意事项

电极校准:每次实验前用饱和抗坏血酸溶液校准H₂O₂微电极。

pH控制:NaOH用量可能影响PR溶液pH,需统一调整至7.4以避免pH干扰ROS检测。

通过微电极系统,可精准调控PR合成工艺,获得高抗氧化性能的材料,适用于食品包装、医用涂层等领域。

相关新闻

相关新闻